鳥羽法皇と平清盛

御由緒書きによると、熊野新宮神社は、「厳島を尊敬する平清盛が太守たる時勧招し、新宮大明神と号し(注)」、「鳥羽法皇が厳島神社に還幸の御次には、当社に御幸御給ふ、誠に辺鄙希有」とあります。鳥羽法皇は1156年に崩御されてい るので、この参詣がそれ以前とする

るので、この参詣がそれ以前とする と、その時代にはすでに神社が存在していたという事です。今からおよそ八百五十年前のことです。

と、その時代にはすでに神社が存在していたという事です。今からおよそ八百五十年前のことです。

上皇が何故、どのように御幸されたかということについては謎です。しかし、御由緒書きにあることについて推察してみると、平清盛は父忠盛の代から鳥羽上皇の信頼が篤かったこと、安芸守に補任(1146〜1156)されていること、また、鳥羽上皇が開拓荘園を熱心に求めておられたこと、そして同時期の史実として、高野山文書には、鳥羽上皇が高野山に対し(「安芸国可部庄用途百八石」を寄進する)と書かれていることなど、時代背景と合致するような事実でもあります。

当地は当時、開拓荘園として、開発領主の凡氏から、後に領家となる厳島神社の神職へ、中央への寄進の働きかけがあったと考えられており、平清盛が本家となり、正式に厳島神社の荘園となって、凡家綱が志道原荘の下司職に任命される(1164年)以前に、鳥羽上 皇のもとにこの開拓地の話があったのかもしれません。

皇のもとにこの開拓地の話があったのかもしれません。

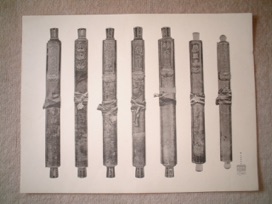

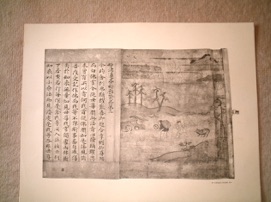

写真は長寛二年(1164)、当地が厳島神社領志道原荘として立券された年の九月に平清盛が厳島神社に奉納した「平家納経」を写したものです。この奉納は、当時、現在の志路原の中央、字平家にあった荘園に関わる人々にも喜びのできごとだったことと思いやられます。この平家納経は、平家の繁栄を願い、一門同族郎等が一人一巻を分担して書写したものなのだそうです。

(注)江戸時代には、市杵嶋姫命をお祀りする神社が「大明神」として記録に残り、「新宮大明神」は吉川家が駿河から勧招した王子新宮の称号として記録に残っています。